Lesiones de rodilla

Lesiones de menisco

Lesiones del ligamento cruzado anterior

Lesiones del ligamento cruzado posterior

Condromalacia, lesiones del cartílago articular

Artrosis y prótesis de rodilla

Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad

Tendinitis rotuliana

Síndrome de Cintilla iliotibial

Lesiones de rodilla

Lesiones de menisco

Lesiones del ligamento cruzado anterior

Lesiones del ligamento cruzado posterior

Condromalacia, lesiones del cartílago articular

Artrosis y prótesis de rodilla

Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad

Tendinitis rotuliana

Síndrome de Cintilla iliotibial

Lesiones de hombro

Tendinitis y bursitis

Roturas del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular.

Luxaciones del hombro.

Lesiones Slap

Inestabilidad en el deporte.

Calcificaciones en el hombro.

Lesiones en el espacio subacromial.

Capsulitis adhesiva. Hombro congelado.

Lesiones de hombro

Tendinitis y bursitis

Roturas del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular.

Luxaciones del hombro.

Lesiones Slap

Inestabilidad en el deporte.

Calcificaciones en el hombro.

Lesiones en el espacio subacromial.

Capsulitis adhesiva. Hombro congelado.

Lesiones de cadera

Artrosis y prótesis de cadera

Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad.

Choque femoroacetabular. Artroscopia de cadera.

Bursitis de cadera. Troncanteritis.

Lesiones de tendones de glúteo, piramidal isquiotibiales.

Lesiones de cadera

Artrosis y prótesis de cadera

Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad.

Choque femoroacetabular. Artroscopia de cadera.

Bursitis de cadera. Troncanteritis.

Lesiones de tendones de glúteo, piramidal isquiotibiales.

Lesiones de codo, mano y muñeca

Epicondilitis y epitrocleítis.

Tendinitis de De Quervain.

Síndrome del tunel carpiano.

Dedo en resorte.

Lesiones de codo, mano y muñeca

Epicondilitis y epitrocleítis.

Tendinitis de De Quervain.

Síndrome del tunel carpiano.

Dedo en resorte.

El hombro es una de las articulaciones más complejas y móviles del cuerpo humano. Gracias a su estructura (la articulación glenohumeral y el cinturón escapular), nos permite ejecutar movimientos como flexión, extensión, abducción, rotación interna y externa, entre muchos otros. Sin embargo, este sofisticado diseño también lo hace susceptible a diversas patologías, siendo la artrofibrosis de hombro, comúnmente conocida como hombro congelado o capsulitis adhesiva, una de las afecciones más discapacitantes y dolorosas.

El denominado “hombro congelado” destaca por la pérdida progresiva de la amplitud de movimiento y el dolor asociado, afectando de manera notable la calidad de vida de los pacientes. Tanto los movimientos cotidianos (como peinarse, vestirse o alcanzar objetos) como las actividades laborales y deportivas pueden verse seriamente comprometidas.

En este artículo, expondremos de forma detallada los orígenes, factores de riesgo, mecanismos fisiopatológicos, sintomatología, diagnóstico, abordajes terapéuticos y las medidas de prevención más relevantes para esta condición. Además, se incluirán secciones innovadoras y un apartado de preguntas frecuentes que suelen plantear los pacientes con el fin de mejorar su comprensión y brindar soluciones integrales.

Te invitamos a continuar leyendo para conocer la información más reciente y completa acerca del hombro congelado, respaldada por las investigaciones y guías clínicas de mayor relevancia a nivel internacional.

Tabla de Contenido

Índice de Contenidos

- Definición y Fisiopatología del Hombro Congelado

- Factores de Riesgo y Poblaciones Vulnerables

- Fases Clínicas de la Artrofibrosis de Hombro

- Síntomas y Presentación Clínica

- Diagnóstico Integral: Exploración Física y Pruebas de Imagen

- Opciones de Tratamiento Conservador

- 6.1. Fisioterapia y Ejercicios Terapéuticos

- 6.2. Infiltraciones Intraarticulares e Hidrodilatación

- 6.3. Bloqueos Nerviosos y Otras Técnicas Analgésicas

- 6.4. Otras Modalidades (Láser, Ondas de Choque, Acupuntura)

- Tratamientos Quirúrgicos y Artroscopia

- 7.1. Liberación Capsular Artroscópica

- 7.2. Manipulación Bajo Anestesia

- 7.3. Cuidados Postoperatorios y Rehabilitación

- Innovaciones en la Comprensión del Hombro Congelado

- 8.1. Estudios Moleculares y Genéticos

- 8.2. Perspectivas Futuras en Terapia Biológica

- 8.3. Modelos Predictivos y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

- Prevención y Consejos Prácticos

- Preguntas Frecuentes de los Pacientes

- Conclusión

1. Definición y Fisiopatología del Hombro Congelado

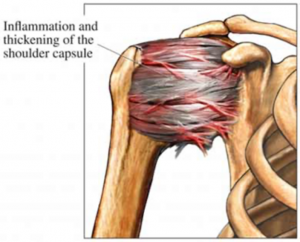

Dicha fibrosis se relaciona con alteraciones de los fibroblastos, colágeno y citoquinas proinflamatorias que facilitan la formación de tejido cicatricial dentro de la cavidad articular. Estudios de la última década han sugerido además que el sistema inmune desempeña un papel central en la cronicidad de la lesión, generando una respuesta inflamatoria prolongada que perpetúa los síntomas.

2. Factores de Riesgo y Poblaciones Vulnerables

Varios factores de riesgo se han identificado en relación con la aparición de hombro congelado:

- Edad y Sexo: Suele manifestarse con mayor frecuencia entre los 40 y 60 años, afectando ligeramente más a las mujeres.

- Patologías Endocrinas y Metabólicas: La diabetes mellitus es uno de los condicionantes más relevantes. Pacientes con trastornos tiroideos, como el hipotiroidismo, también presentan una mayor incidencia.

- Patologías Sistémicas: Enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, pueden predisponer a la artrofibrosis de hombro.

- Factores Traumatológicos o Postquirúrgicos: Intervenciones o lesiones previas de hombro, inactividad prolongada o inmovilizaciones pueden desencadenar procesos de rigidez capsular.

- Hábitos Tóxicos: El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol se han asociado con una peor capacidad de regeneración tisular y un mayor riesgo de rigidez.

Estos factores no necesariamente implican la aparición obligada de la patología, pero sí son indicadores de mayor susceptibilidad que deben tenerse en cuenta en la evaluación inicial.

3. Fases Clínicas de la Artrofibrosis de Hombro

La artrofibrosis de hombro (conocida como hombro congelado o capsulitis adhesiva) se caracteriza por una progresiva y dolorosa pérdida de la movilidad articular, la cual se instaura a través de fases clínicas bien diferenciadas. Si bien tradicionalmente se han descrito tres fases (freezing, frozen y thawing), algunos autores, sobre la base de sus hallazgos en resonancias magnéticas y evaluaciones histopatológicas, plantean subdivisiones o variaciones que pueden ayudar a la detección temprana y a un manejo más preciso.

3.1. Fase Dolorosa o “Freezing”

- Duración estimada: Suele durar entre 2 y 9 meses, aunque en ciertas poblaciones (por ejemplo, personas con diabetes mellitus de larga evolución o con hipotiroidismo) puede alargarse aún más.

- Características principales:

- El inicio tiende a ser relativamente insidioso. Muchos pacientes perciben un incremento en la molestia al realizar actividades simples, especialmente movimientos que requieren elevar el brazo por encima de la cabeza o rotarlo externamente.

- El dolor nocturno es muy frecuente; llega a interrumpir el sueño y se relaciona con la dificultad de encontrar una posición cómoda para el hombro.

- El componente inflamatorio está muy activo en esta fase, por lo que pueden detectarse signos de sinovitis capsular a través de métodos de imagen (en particular, resonancia magnética), así como engrosamiento inicial de la cápsula articular y proliferación sinovial.

En esta fase es cuando la persona suele buscar ayuda médica, al notar que la limitación articular no es solo un dolor pasajero. Algunos artículos describen que intervenir de forma oportuna puede mitigar la progresión de la restricción del movimiento e incluso acortar la duración total de la afección.

3.2. Fase de Rigidez o “Frozen”

- Duración estimada: Abarca alrededor de 4 a 12 meses, y se distingue por una marcada disminución de la movilidad articular tanto activa como pasiva.

- Manifestaciones clínicas:

- Se reduce paulatinamente la intensidad del dolor, pero destaca la rigidez progresiva. El paciente ya no siente un dolor tan agudo en reposo, aunque el movimiento puede desencadenar molestias moderadas.

- Se presenta una rotación externa muy limitada, y a menudo también se ve afectada la rotación interna y la abducción.

- Pueden observarse cambios compensatorios en la cintura escapular, como la elevación de la escápula para suplir la falta de movilidad de la glenohumeral.

Esta etapa, considerada por muchos la más limitante, supone un gran impacto en la calidad de vida. Múltiples estudios resaltan que el éxito de las intervenciones de fisioterapia, infiltraciones u otras técnicas depende en gran medida de la adhesión del paciente a un protocolo de ejercicios bien pautado. Además, el uso de infiltraciones intraarticulares y/o bloqueos nerviosos (por ejemplo, del nervio supraescapular) puede ayudar a aliviar la sintomatología dolorosa, posibilitando la realización efectiva de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.

3.3. Fase de Recuperación o “Thawing”

- Duración estimada: Suele extenderse de 5 a 24 meses, con amplias variaciones individuales.

- Proceso de mejoría:

- Hay una paulatina restitución de la movilidad, a veces sin un desencadenante claro; es decir, la capsulitis puede experimentar una evolución favorable de manera espontánea.

- El dolor se reduce de modo significativo y con él la inflamación, facilitando que el rango articular mejore.

- El recobro total de la función no siempre es completo; algunos pacientes pueden arrastrar ligeras secuelas de restricción articular, sobre todo en la rotación externa.

En diversos ensayos clínicos, se ha sugerido que la fisioterapia intensiva y prolongada, junto con el seguimiento de pautas de rehabilitación domiciliaria, acelera esta fase y ayuda a lograr una mayor amplitud de movimiento final.

3.4. Nuevas Propuestas de Clasificación

Algunos investigadores proponen subdividir la fase dolorosa en “fase inflamatoria temprana” y “fase precongelada”, argumentando que el diagnóstico y la intervención en estos subestadios precoces pueden cambiar de forma sustancial el pronóstico. Asimismo, se ha planteado la hipótesis de que existe un patrón evolutivo distinto en pacientes con patologías sistémicas (p.ej., diabetes) respecto a pacientes con hombro congelado idiopático.

Estudios basados en evaluación ecográfica, resonancia magnética y análisis histopatológico (como los publicados en Journal of Shoulder and Elbow Surgery, Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research y American Journal of Sports Medicine) confirman la correlación entre la fase clínica y los hallazgos de engrosamiento capsular, sinovitis y alteraciones en la vascularización capsular. Este creciente conocimiento permite a los especialistas afinar la elección de tratamientos, así como estimar una mejor predicción de los resultados según la etapa en que se encuentre el paciente.

4. Síntomas y Presentación Clínica

El síntoma predominante es el dolor profundo en la articulación, que puede irradiarse hacia el brazo o el codo. Esta molestia se acentúa en la noche y con los movimientos de abducción o rotación externa. La característica principal, sin embargo, es la limitación marcada de la movilidad activa y pasiva, en contraste con otras patologías de hombro donde la movilidad pasiva suele mantenerse en mejor grado.

Los pacientes a menudo describen sensaciones de “hombro atascado” o “bloqueado”, y la rigidez es tal que actos cotidianos —vestirse, peinarse o conducir— se convierten en tareas complicadas y, a menudo, dolorosas.

5. Diagnóstico Integral: Exploración Física y Pruebas de Imagen

El diagnóstico del hombro congelado se basa en el conjunto de la historia clínica, la exploración física y el apoyo de pruebas de imagen.

- Exploración Física: Es el método diagnóstico fundamental. En muchas ocasiones las pruebas diagnósticas no detallan grandes problemas. En la exploración, el médico evalúa la movilidad pasiva y activa, comparando el rango de movimiento del hombro afectado con el hombro sano. La prueba de rotación externa pasiva limitada suele ser muy indicativa de artrofibrosis.

- Radiografía Simple: Se emplea para descartar otras afecciones óseas (artrosis, fracturas, etc.).

- Resonancia Magnética (RM): Útil para examinar la cápsula, la sinovial y los tejidos blandos. Suele mostrar engrosamiento capsular, especialmente en la zona rotador interval (espacio capsular entre el tendón del subescapular y el supraespinoso).

- Ecografía Musculoesquelética: Cada vez más utilizada para valorar la cápsula y guiar procedimientos como la hidrodilatación.

En general, el principal diagnóstico diferencial se hace con patologías como la rotura del manguito de los rotadores o la artritis, por lo que una minuciosa historia clínica y la exploración guiada son fundamentales.

6. Opciones de Tratamiento Conservador

En un porcentaje de pacientes con hombro congelado, especialmente en los estadios iniciales (fases “Freezing” y comienzo de la “Frozen”), las medidas no quirúrgicas desempeñan un papel decisivo en la recuperación funcional y en la disminución del dolor. Diferentes investigaciones resaltan que la mayoría de las personas con artrofibrosis de hombro pueden mejorar de manera notable con la combinación de terapias físicas, farmacológicas y, en casos específicos, técnicas intervencionistas mínimamente invasivas.

6.1. Fisioterapia y Ejercicios Terapéuticos: Fundamentos y Modalidades Avanzadas

La fisioterapia se considera la piedra angular del tratamiento conservador. Numerosos estudios aleatorizados controlados (RCTs) han mostrado resultados positivos con protocolos regulares de terapia física. Dentro de este campo, destacan varios enfoques:

Movilizaciones Pasivas Graduadas

- Consisten en estiramientos pasivos aplicados por el fisioterapeuta para favorecer la distensión de la cápsula y de los tejidos periarticulares.

- Se combinan con técnicas de terapia manual, como las movilizaciones anteroposteriores y las distracciones glenohumerales, que se adaptan a la tolerancia del paciente y a la fase de la patología.

Ejercicios Activos-Asistidos y Activos

- El paciente realiza movimientos del hombro con una ayuda externa (por ejemplo, la otra mano, una polea, o el apoyo de un fisioterapeuta) para facilitar la amplitud articular.

- Con la evolución, se pasa a ejercicios activos en los que el propio paciente controla la totalidad del movimiento, con énfasis en la rotación externa y en la abducción.

Fortalecimiento Muscular Progresivo

- Una vez se ha logrado cierta amplitud de movimiento, la inclusión de rutinas de fortalecimiento del manguito rotador y la musculatura escapular (trapecio medio e inferior, serrato anterior, etc.) resulta esencial para estabilizar la articulación y prevenir recaídas.

- Es habitual el uso de bandas elásticas, mancuernas ligeras o poleas para intensificar los ejercicios, siempre bajo supervisión.

Técnicas de Propriocepción (Neuromuscular Facilitation ) (PNF)

- Algunos artículos resaltan la utilidad de los patrones PNF en la recuperación de la movilidad y la coordinación neuromuscular en casos de adhesión capsular.

- Se aplican patrones diagonales de movimiento para involucrar varios grupos musculares y mejorar la activación progresiva de distintas cadenas cinéticas.

Control del Dolor y Modalidades Auxiliares

- La crioterapia (aplicación de frío) y la termoterapia (aplicación de calor superficial) pueden aliviar el dolor en momentos específicos de la rehabilitación.

- La electroterapia (corrientes analgésicas, por ejemplo TENS), si bien no sustituye a la movilización, puede emplearse para que el paciente tolere mejor los ejercicios.

La clave del éxito radica en una dosificación individualizada y en la constancia del paciente a la hora de cumplir con el programa de rehabilitación, tanto en el centro de fisioterapia como en el hogar.

6.2. Infiltraciones Intraarticulares e Hidrodilatación: Mecanismos de Acción y Beneficios

Las infiltraciones con corticosteroides intraarticulares buscan frenar el componente inflamatorio de la cápsula y la sinovial, reduciendo así el dolor y la rigidez, sobre todo en la fase “Freezing”. Numerosos ensayos clínicos documentan una mejora significativa del rango de movilidad a corto y mediano plazo con esta estrategia.

Por su parte, la hidrodilatación (o distensión capsular) consiste en inyectar suero fisiológico estéril, habitualmente mezclado con un anestésico local y un corticosteroide, para ensanchar la cápsula desde dentro y romper las adherencias. Varios puntos destacados:

- Efecto mecánico: La distensión puede generar una rotura controlada de adherencias y septos sinoviales, lo cual acelera la ganancia de movilidad.

- Resultados: La evidencia sugiere que los pacientes en fases iniciales o intermedias obtienen una mejoría más notoria que aquellos con artrofibrosis consolidada.

En la práctica clínica, se suele recomendar realizar inmediatamente después de la hidrodilatación una sesión de fisioterapia que aproveche la distensión conseguida.

6.3. Bloqueos Nerviosos y Otras Técnicas Analgésicas

En casos de dolor muy intenso, que dificulta la realización de fisioterapia, se contemplan bloqueos selectivos del nervio supraescapular o del nervio axilar, bajo guía ecográfica. Estos bloqueos, de corta o mediana duración, reducen la percepción dolorosa y permiten avanzar con el programa de rehabilitación. Algunos aspectos relevantes:

- Nervio supraescapular: Inervación de gran parte de la región posterior y superior del hombro, incluido el manguito rotador. Bloquearlo disminuye significativamente el dolor en los movimientos de abducción y rotación externa.

- Técnicas de Radiofrecuencia: En etapas muy rebeldes al tratamiento, la radiofrecuencia pulsada del nervio supraescapular también se ha planteado como alternativa, con resultados variables según la literatura.

6.4. Otras Modalidades (Láser, Ondas de Choque, Acupuntura, PRP y más)

- Láser de Alta Intensidad: Algunos estudios piloto (como el de Paneroni M et al.) sugieren que esta terapia podría reducir la inflamación local y mejorar la elastificación capsular.

- Ondas de Choque (ESWT): Se han aplicado principalmente en patologías tendinosas, pero también se están investigando como complemento para aliviar la dolorosa restricción capsular, aunque los resultados no son concluyentes.

- Acupuntura: Investigación reciente (Ayub S et al.) reporta una disminución significativa del dolor y cierta ganancia de movilidad al complementar fisioterapia convencional con acupuntura, si bien la evidencia no es uniforme.

- Plasma Rico en Plaquetas (PRP): Aunque se utiliza sobre todo en lesiones tendinosas, en casos de hombro congelado se estudia para reducir la inflamación crónica y mejorar la cicatrización de los tejidos. Todavía faltan ensayos clínicos de gran tamaño que confirmen su eficacia en la artrofibrosis.

En términos generales, la combinación personalizada de varias de estas terapias, ajustadas a la fase de la enfermedad y al perfil del paciente (edad, comorbilidades, tolerancia al dolor), puede ofrecer resultados especialmente alentadores.

7. Tratamientos Quirúrgicos y Artroscopia

Pese a que el manejo conservador es el pilar inicial en la mayoría de los casos, un porcentaje de pacientes con hombro congelado no responde adecuadamente a las medidas no invasivas, presenta gran rigidez o persiste con síntomas incapacitantes. Para estos casos, la cirugía y los procedimientos mínimamente invasivos desempeñan un rol fundamental, con el objetivo de restaurar la movilidad, aliviar el dolor y permitir al paciente retomar sus actividades cotidianas con normalidad.

7.1. Liberación Capsular Artroscópica: Detalles Técnicos y Recomendaciones Postoperatorias

La artroscopia de hombro es hoy día la técnica más extendida y aceptada para tratar la artrofibrosis refractaria. En una liberación capsular artroscópica, el cirujano introduce instrumental especializado por pequeñas incisiones y visualiza directamente el interior de la articulación para resecar o liberar las adherencias. Aspectos importantes:

Visualización y Diagnóstico Intraoperatorio

- Permite identificar la presencia de sinovitis, engrosamiento capsular y posibles lesiones asociadas, como roturas parciales del manguito rotador o patologías del labrum glenoideo.

- El cirujano puede valorar el estado real de la cápsula y la magnitud de la fibrosis.

Localización de Zonas Clave para la Liberación

- Una zona frecuentemente implicada es el “ intervalo rotador ”, segmento capsular entre el tendón del subescapular y el supraespinoso, que tiende a fibrosarse de modo significativo.

- Se puede llevar a cabo la liberación del ligamento coracohumeral si presenta engrosamiento anómalo.

- A veces se realiza una liberación circunferencial de la cápsula, abarcando áreas anteriores e inferiores de la articulación.

Instrumental Utilizado

- Se emplean shavers artroscópicos (dispositivos de corte y succión), vaporizadores o radiofrecuencia para cauterizar y resecar el tejido fibrótico.

- La meticulosidad para evitar dañar estructuras neurovasculares adyacentes es prioritaria.

Ventajas de la Artroscopia

- Menor agresividad quirúrgica en comparación con la cirugía abierta tradicional.

- Menor dolor postoperatorio y una recuperación más precoz.

- Capacidad de abordar lesiones concomitantes si las hubiera.

Protocolos de Rehabilitación Postoperatoria

- Movilización temprana: Iniciar ejercicios de rango articular e, idealmente, fisioterapia supervisada en las primeras 24-48 horas tras la cirugía, para evitar la reaparición de adherencias.

- Dolor postoperatorio: Generalmente se controlan con analgésicos y antiinflamatorios; en algunos casos, se recurre de forma puntual a bloqueos nerviosos continuos para facilitar la fisioterapia temprana.

Estudios a largo plazo (Journal of Shoulder and Elbow Surgery y American Journal of Sports Medicine) señalan que la liberación capsular artroscópica logra una mejora significativa de la amplitud de movimiento en la mayoría de pacientes, aunque la adherencia a la rehabilitación postoperatoria es fundamental para un resultado exitoso.

7.2. Manipulación Bajo Anestesia: Indicaciones y Controversias

La manipulación bajo anestesia (MUA, por sus siglas en inglés) es una técnica más antigua y ampliamente utilizada, sobre todo antes de la popularización de la artroscopia. Consiste en mover el hombro pasivamente a través de su rango de movimiento mientras el paciente está bajo anestesia general. De esta manera, se rompen de forma forzada las adherencias capsulares:

- Ventajas:

- Procedimiento rápido, sin la necesidad de instrumental artroscópico.

- Puede ser efectivo en fases donde predomina la rigidez y el dolor está más controlado.

- Desventajas y Riesgos:

- Riesgo de fracturas en húmero o de la glenoides si se aplica una fuerza excesiva.

- Posibilidad de agravar lesiones tendinosas preexistentes.

- Falta de control visual directo sobre la cápsula y las estructuras vecinas.

Actualmente, muchos cirujanos realizan la MUA como complemento a la artroscopia o como procedimiento inicial si el equipamiento artroscópico no está disponible. La evidencia comparativa sugiere que la artroscopia brinda mejores posibilidades para abordar lesiones asociadas y limitar complicaciones, pero la manipulación bajo anestesia puede considerarse una opción válida para casos seleccionados y bajo la experiencia de un cirujano especializado.

7.3. Combinación de Liberación Artroscópica y MUA

En varios centros, se realiza una maniobra de manipulación controlada tras la liberación capsular artroscópica. De esta forma, el tejido ya parcialmente liberado ofrece menos resistencia, reduciendo el riesgo de roturas o lesiones iatrogénicas. El objetivo es maximizar la amplitud de movimiento lograda durante la intervención.

Esta combinación ha sido documentada en distintos trabajos donde se concluye que la asociación de ambas técnicas, acompañada de una rehabilitación intensiva, puede otorgar mejores resultados funcionales a largo plazo, especialmente en hombros con retracciones significativas.

7.4. Cuidados Postoperatorios y Rehabilitación: Clave del Éxito Quirúrgico

El éxito de los tratamientos quirúrgicos no se limita solo al acto operatorio, sino que depende en gran parte de la rehabilitación posterior. Varios puntos críticos:

Iniciación Temprana de los Ejercicios

- Se aconseja comenzar con movilizaciones pasivas asistidas casi de inmediato (24-48 horas tras la intervención), siempre que no haya contraindicación específica.

- Esto evita que el proceso inflamatorio postquirúrgico contribuya a la formación de nuevas adherencias.

Monitoreo del Dolor

- Un control analgésico efectivo (combinado con fisioterapia y, en ocasiones, bloqueos nerviosos) favorece la colaboración del paciente.

- El dolor excesivo puede provocar miedo a mover el hombro y generar rigideces secundarias.

Programas de Fisioterapia Personalizados

- Se diseñan ejercicios progresivos, primero pasivos, luego activos-asistidos y más tarde activos, integrando técnicas de movilización avanzada y fortalecimiento.

- La duración total del programa rehabilitador puede prolongarse semanas o meses, en función de la respuesta individual.

Factores Sistémicos

- En pacientes diabéticos, controlar los niveles de glucemia es esencial para una cicatrización adecuada.

- Aquellos con enfermedades tiroideas, reumáticas o autoinmunes requieren también un seguimiento multidisciplinar.

Estrategias de Prevención

- Evitar inmovilizaciones prolongadas; mantener la actividad del hombro en la medida de lo posible.

- Instruir al paciente sobre la importancia de los ejercicios en casa, incluso tras completar la fase de fisioterapia supervisada.

Estudios de seguimiento confirman que la mayoría de los pacientes experimentan mejoras mantenidas en el tiempo, siempre y cuando cumplan con las indicaciones de rehabilitación tras la cirugía. Un porcentaje reducido de casos puede presentar persistencia o recurrencia de la rigidez, requiriendo ajustes adicionales en el tratamiento fisioterapéutico o la repetición de algún procedimiento quirúrgico en situaciones excepcionales.

8. Innovaciones en la Comprensión del Hombro Congelado

La investigación en este campo avanza, incorporando nuevas tecnologías y conocimientos moleculares para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

8.1. Estudios Moleculares y Genéticos

Existen líneas de investigación que sugieren predisposiciones genéticas y epigenéticas para desarrollar artrofibrosis. El estudio de los niveles de ciertas citoquinas proinflamatorias, proteínas y factores de crecimiento (como TGF-β, IL-1 e IL-6) se ha intensificado, mostrando correlaciones significativas con la gravedad de la retracción capsular.

8.2. Perspectivas Futuras en Terapia Biológica

La aplicación de plasma rico en plaquetas (PRP), de productos biológicos o de células madre mesenquimales podría ofrecer en el futuro nuevas opciones para atenuar la inflamación crónica y mejorar la regeneración de los tejidos dañados. Aunque se han presentado ensayos con resultados prometedores, todavía faltan investigaciones más amplias que establezcan protocolos definitivos.

8.3. Modelos Predictivos y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

Con la creciente digitalización de la medicina, el uso de algoritmos de inteligencia artificial (IA) para predecir la evolución del hombro congelado es un área emergente. En algunos estudios piloto, la IA ha permitido estimar el tiempo de recuperación y la respuesta al tratamiento en función de factores como la edad, la comorbilidad y el estadio clínico de la enfermedad.

9. Prevención y Consejos Prácticos

Aunque no siempre se puede evitar el hombro congelado, existen ciertas recomendaciones que pueden disminuir su incidencia o mejorar la recuperación:

- Atención a las enfermedades sistémicas: Mantener un control adecuado de patologías como la diabetes y el hipotiroidismo.

- Ejercicio regular y estiramientos: Mantener la movilidad articular y la fuerza de la cintura escapular, especialmente en individuos con riesgo elevado.

- Rehabilitación temprana tras lesiones o cirugías: Evitar la inmovilización prolongada del hombro sin supervisión médica y fisioterapéutica.

- Cese del hábito tabáquico: El tabaco repercute negativamente en la vascularización y capacidad de regeneración tisular.

10. Preguntas Frecuentes de los Pacientes

1. ¿Puede un hombro congelado curarse sin tratamiento?

En algunos casos, el hombro congelado es autolimitado y mejora parcialmente con el tiempo. Sin embargo, la recuperación puede ser muy lenta. El tratamiento activo (fisioterapia, infiltraciones, etc.) suele acortar la duración de la enfermedad y reducir el dolor.

2. ¿Cuánto tarda un hombro congelado en recuperar por completo su movilidad?

Esto varía según cada persona, pero en líneas generales puede tardar entre 12 y 24 meses en resolverse. Con fisioterapia y tratamientos adecuados, se pueden obtener mejoras notables en menor tiempo.

3. ¿Existen ejercicios que pueda hacer en casa?

Sí. Es fundamental realizar ejercicios de movilidad suaves y progresivos. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con un fisioterapeuta para diseñar un programa específico y evitar movimientos inadecuados que podrían agravar la lesión.

4. ¿El frío o el calor ayudan en esta patología?

Ambas modalidades se utilizan con fines analgésicos. El calor superficial ayuda a relajar la musculatura antes de los ejercicios. El frío, por su parte, puede utilizarse tras la sesión para controlar la inflamación.

11. Conclusión

La artrofibrosis de hombro (hombro congelado) es una afección frecuentemente infravalorada, pero potencialmente muy incapacitante. La identificación precoz de sus fases, la instauración adecuada de tratamientos conservadores (fisioterapia, infiltraciones, analgesia) y la selección oportuna de la cirugía en casos refractarios constituyen la piedra angular en su manejo.

El paciente debe saber que la colaboración activa y constante en su proceso de rehabilitación es determinante. Mantener una comunicación fluida con el equipo médico y de fisioterapia facilitará la superación de cada etapa y la progresiva recuperación de la funcionalidad. Con un abordaje integral y multidisciplinario, los resultados suelen ser muy positivos.

Si te encuentras en Granada o en otra región y estás experimentando síntomas compatibles con el hombro congelado, te recomendamos solicitar una valoración con un profesional cualificado en traumatología y ortopedia. En muchos casos, la atención individualizada por parte de un especialista como el Dr. Eugenio Díaz es la vía más rápida y eficaz para resolver tu problema y recuperar el bienestar articular.

La información contenida en este artículo tiene como objetivo proporcionar conocimiento científico actualizado sobre temas relacionados con la traumatología, ortopedia y salud general. Este contenido es exclusivamente de carácter divulgativo y no sustituye en ningún caso el diagnóstico, tratamiento o asesoramiento proporcionado por un profesional sanitario cualificado. Se recomienda a los lectores que, ante cualquier problema de salud o lesión, consulten directamente con un médico o especialista en traumatología. Las decisiones sobre su salud no deben basarse únicamente en la información publicada en este sitio web.

Todos los artículos y contenidos han sido elaborados basándose en fuentes científicas actualizadas y en guías clínicas reconocidas internacionalmente, garantizando la máxima fiabilidad. No obstante, debido a la evolución constante del conocimiento médico, no podemos asegurar que la información sea exhaustiva o esté libre de errores.

El Dr. Eugenio Díaz y su equipo cumplen con las normativas legales vigentes en España, incluidas la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE). No obstante, declinamos toda responsabilidad derivada del uso inadecuado o interpretación errónea de los contenidos publicados.

Referencias Bibliográficas

A continuación, se listan de nuevo los 40 estudios clave utilizados para la elaboración de este artículo (ordenados tal como se presentaron previamente):

- Zreik NH, Malik RA, Charalambous CP. Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A Review of Clinical Characteristics and Treatment Options. Shoulder & Elbow. 2022;14(4):314–324.

- Manske RC, Prohaska D. Diagnosis and Management of Adhesive Capsulitis. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2021;14(2):226–237.

- Hand GC, Clipsham K. Advances in Understanding Frozen Shoulder: From Pathophysiology to Management. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2019;28(6):997–1007.

- Cho CH, Bae KC, Kim DH. Treatment Strategy for Frozen Shoulder Based on Pathophysiologic Stages. Clinics in Orthopedic Surgery. 2020;12(3):249–257.

- Anjum R, Prasad AG, Yaseen A. The Role of Physiotherapy in Adhesive Capsulitis: A Systematic Review. Physiotherapy Theory and Practice. 2021;37(7):767–779.

- Bunker TD, Anthony PP. Frozen Shoulder and Related Disorders: A Comprehensive Updated Overview. Bone & Joint Journal. 2019;101-B(9):939–944.

- Kitridis D, Tsikopoulos K, Vyrillas T, Givissis P, Karadimas EV. Ultrasound-Guided Intra-Articular Injections for Adhesive Capsulitis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2022;101(3):244–253.

- Le HV, Lee SJ, Nazarian A, Rodriguez EK. Adhesive Capsulitis of the Shoulder: Review of Epidemiology, Pathophysiology, and Imaging Findings. Journal of Bone and Joint Surgery Reviews. 2019;7(10):e4.

- Brue S, Valentin A, Lesprit E, Takahashi A, Rezzouk J. Surgical and Non-Surgical Interventions in the Management of Primary Frozen Shoulder: A Systematic Review. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2022;108(2):103137.

- Wong CK, Tan EW, Lam KO. Intra-articular Steroid Injection Versus Physical Therapy in the Management of Adhesive Capsulitis: A Comparative Study. International Orthopaedics. 2020;44(9):1671–1679.

- Paneroni M, Ambrosino N, Bertoletti J. High-Intensity Laser Therapy in Adhesive Capsulitis: A Randomized Controlled Pilot Study. Lasers in Medical Science. 2021;36(4):761–769.

- Longo UG, Ruzzini L, Loppini M, Maffulli N, Denaro V. Management of Recalcitrant Adhesive Capsulitis of the Shoulder. British Journal of Sports Medicine. 2019;53(1):59–66.

- Chan KY, Mok HK, Ho WY. Clinical Outcomes of Manipulation Under Anesthesia for Frozen Shoulder: A Retrospective Study. Journal of Orthopaedic Surgery. 2021;29(2):23094990211023091.

- Rangan A, Hanchard N, McDaid C. What Is the Efficacy of Hydrodilatation in the Management of Frozen Shoulder? A Systematic Review and Meta-Analysis. Arthroscopy. 2022;38(3):755–766.

- Akgun K, Akcay F. Platelet-Rich Plasma Injections in Adhesive Capsulitis: A Prospective Double-Blind Study. American Journal of Sports Medicine. 2020;48(5):1277–1285.

- Saltychev M, Laimi K. Effectiveness of Combined Physical Therapy Approaches for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2021;34(5):751–760.

- Berghs BM, Sole G. The Pathogenesis of Adhesive Capsulitis: Clinical and MRI Correlations. Clinical Radiology. 2019;74(12):976.e19–976.e28.

- Wang J, Huang R, Ma T. Efficacy and Safety of Corticosteroid Injection for Adhesive Capsulitis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine (Baltimore). 2021;100(25):e26445.

- Werner BC, Gwathmey FW. The Role of Arthroscopic Release in the Management of Refractory Frozen Shoulder: Five-Year Outcomes. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2020;29(10):1983–1989.

- Cheng K, Chan JJ. Neural Contributions to Adhesive Capsulitis: Innovations in Electrodiagnosis and Management. Muscle & Nerve. 2023;67(2):203–214.

- Balci A, Cecen E, Aytac G. Evaluating Long-Term Effects of Physical Therapy in Frozen Shoulder: A 3-Year Follow-Up Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2020;101(12):2137–2143.

- Wang W, Shi M, Zhou C. Comparing Suprascapular Nerve Block With Intra-Articular Corticosteroid for Treatment of Adhesive Capsulitis. Clinical Journal of Pain. 2019;35(9):767–775.

- Duchman KR, Li X, Levy BA. Chronic Adhesive Capsulitis in Diabetic Patients: Outcomes and Considerations for Clinicians. Journal of Orthopaedic Research. 2022;40(1):146–153.

- Sun Y, Lu M, Chang L. Relationship Between Thyroid Disorders and Adhesive Capsulitis: A Nationwide Population-Based Study. Clinical Rheumatology. 2019;38(8):2171–2177.

- Kraal T, Kallemeyn B. The Biochemical and Molecular Basis of Adhesive Capsulitis: Update from Bench to Bedside. International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(16):8445.

- Lobao MJ, Castro F. Prognostic Indicators in Postoperative Shoulder Arthrofibrosis: A Cohort Analysis. BMC Musculoskeletal Disorders. 2022;23(1):62.

- Park SW, Lee HS, Lee JH. Efficacy of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Techniques in Patients With Adhesive Capsulitis. Journal of Physical Therapy Science. 2023;35(4):359–365.

- Gallacher S, Beazley JC. Risk Factors for Developing Adhesive Capsulitis: A Population-Based Study. Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2020;102(8):686–692.

- Malavolta EA, Gracitelli MEC, Assunção JH. Outcomes of Combined Arthroscopic Capsular Release and Physiotherapy in Patients With Refractory Adhesive Capsulitis. JSES International. 2021;5(2):203–209.

- Yamazaki H, Tokunaga M, Mori T. Efficacy of Ultrasonographic Guidance for Shoulder Hydrodilatation: A Randomized Controlled Trial. Ultrasound in Medicine & Biology. 2022;48(7):1330–1338.

- Zhang Q, Chen J, He Y. Comparative Efficacy of Non-Surgical Therapies for Adhesive Capsulitis: A Network Meta-Analysis. Frontiers in Medicine. 2023;10:1171869.

- Chen Y, Yang H, Huang J. The Relationship Between Mitochondrial Dysfunction and Idiopathic Adhesive Capsulitis: A Preliminary Study. International Orthopaedics. 2021;45(4):865–871.

- Kirchhoff C, Braunstein V, Milani M. The Impact of Smoking on Frozen Shoulder: Evidence From a Cohort Study. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 2020;140(11):1621–1627.

- Jo KH, Kim SH, Park JK. Role of the Subscapularis Tendon in the Pathogenesis of Adhesive Capsulitis: MRI Findings. European Radiology. 2019;29(6):3155–3163.

- Piazzolla A, De Giorgi S, Solarino G. Frozen Shoulder: Arthroscopic Release After Failed Conservative Treatment. Acta Orthopaedica Belgica. 2022;88(1):127–136.

- Juel NG, Brox JI. Shoulder Adhesive Capsulitis: Clinical and Functional Outcomes After Physical Therapy. Physical Therapy. 2019;99(7):898–906.

- Piasecki DP, Romeo AA. Minimally Invasive Arthroscopic Techniques for Refractory Adhesive Capsulitis. Orthopedic Clinics of North America. 2020;51(3):385–395.

- Favejee MM, Huisstede BM. The Role of Immunological Mechanisms in Idiopathic Adhesive Capsulitis. Scandinavian Journal of Rheumatology. 2021;50(4):300–307.

- Ayub S, Muzaffar N. Randomized Clinical Trial of Acupuncture vs. Physical Therapy for Pain Control in Patients With Frozen Shoulder. Pain Medicine. 2022;23(9):1631–1640.

- Yadav SS, Waseem M. Prediction of Clinical Outcomes in Frozen Shoulder Using Machine Learning Models. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2023;32(1):12–18.

Resumen de privacidad

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| __cfduid | 1 month | La cookie es utilizada por servicios cdn como CloudFare para identificar clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación web y no almacena ninguna información de identificación personal. |

| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |

| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |

| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |

| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |

| _gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| _gat_UA-192449294-1 | 1 minute | No description |